转载

【综述】

随着我国计划生育政策的调整及全民健康理念的提升,儿童患者的数量与日俱增。由于小儿中枢神经系统仍在发育,其在全身麻醉苏醒期表现较为复杂,常伴随意识与认知功能的剧烈变化,可导致患儿苏醒后出现暂时性烦躁不安、安抚困难和定向力障碍等,甚至出现破坏性或自伤行为(包括拔除静脉留置针、导尿管或引流管等)。此类异常行为会加剧父母的焦虑情绪,增加相关护理需求及医疗费用,其影响甚至会持续到恢复期之后,导致患儿出现新发不良心理及行为问题,进一步加重医疗保健系统的负担。目前的临床研究中,常用“苏醒期谵妄”(emergence delirium, ED)或“苏醒期躁动”(emergence agitation, EA)来描述这类行为。不同文献报道的ED或EA的发病率差异较大,从10%至80%不等。需要注意的是,虽然二者在临床表现及防治方法等方面有较多相似之处,但二者的诊断标准和评估工具并不完全一致。因此,必须选择合适的评估量表来评定患儿的意识状态及疼痛水平,正确诊断谵妄或躁动,以免延误治疗。

1 ED和EA的定义

Eckenhoff等首次描述了患儿在麻醉苏醒期间出现的意识状态和行为改变,包括过度活跃的运动反应和对外界刺激的超敏反应,被称为ED。ED是全身麻醉恢复过程中的一种精神和行为障碍,发生率10%~50%,是小儿围手术期常见并发症之一,表现为烦躁不安、妄想、不自主躯体运动和定向力障碍。ED常在麻醉苏醒后30 min内发生,可持续5~15 min,最长可持续术后2 d。

由于儿科患者在全身麻醉苏醒期多处于自身不熟悉的应激环境中,常表现出烦躁不安、难以安抚,甚至与看护者对立等异常行为,而且这些行为会被疼痛、焦虑和恐惧等进一步加剧。由于单纯的术后躁动并不能完全归因于谵妄,因此这一异常行为又被称为EA。需要明确的是,躁动是兴奋性谵妄的常见临床表现之一,但并非所有谵妄患者均会出现躁动。

2 识别与诊断

目前在文献中EA和ED常互换使用,二者采用的评估量表也有较多重叠。因此,需要使用有效的工具对患儿苏醒期的意识水平、疼痛和谵妄进行监测,准确区分EA、ED、疼痛和患者的基线行为倾向,以避免因症状的重叠而导致延误诊治。

2.1 ED的识别与诊断

目前国内专家共识推荐《精神疾病诊断与统计》第Ⅴ版中的谵妄诊断标准,主要包括存在注意力和意识障碍、症状具有波动性、伴有认知障碍(定向障碍和知觉改变)且不能用其他神经认知障碍来解释。由此可见,诊断谵妄的两个必要条件是症状具有波动性且不能用其他已患有的神经认知障碍解释。

谵妄可分为高活动型(躁动型)、低活动型(安静型)及混合型3种亚型。高活动型表现为躁动及过度活跃,如身体持续激烈活动、难以安抚的哭闹等;低活动型则为反应迟钝、意识淡漠及非正常的安静状态,混合型兼有以上两种表现。实际上,18个月至6岁的ED患儿多为无目的活动、回避视线、凝视或无反应,即低活动型谵妄,而非烦躁、哭闹、破坏性行为等高活动型表现。高活动型谵妄与EA表现非常相似,常被混淆。

目前临床上对ED的识别与诊断主要采用量表评定。小儿麻醉苏醒期谵妄量表(Pediatric Anesthesia Emergence Delirium, PAED)是常用的苏醒期谵妄评定量表,由Sikich和Lerman合作开发,主要针对2岁以上的小儿。PAED量表包括5项内容:与看护者可进行眼神交流、行为具有目的性、对周围环境有无意识、烦躁不安和难以安慰;其中前3项主要评定意识和认知障碍,后2项则包含了精神运动行为和情绪改变。由于PAED的评估无需患儿配合,适合年龄较小的患儿(如学龄前儿童)。该量表目前已在临床广泛应用,能够在诊断ED的同时判断小儿ED的严重程度,但仍有一定局限性,包括受评估者主观影响较大,未指明具体诊断阈值,无法准确区分谵妄类型,也未阐述何时需干预治疗。目前研究中使用PAED量表诊断ED的阈值为12分或10分,评分≥10分诊断敏感度为64%,特异度为86%,而评分>12分诊断敏感度为100%,特异度为94.5%。

康奈尔儿童谵妄量表(the Cornell Assessment of Pediatric Delirium, CAPD)是在PAED量表的基础上修订而成,适用于所有年龄和发育状态的小儿,并且可以识别低活动型谵妄。2017年被汉化并在我国应用,中文版CAPD量表修正版由主表和附表(2岁及以下小儿评估参考表)两部分组成。CAPD量表共包含8项内容,分别为与照顾者有眼神接触、目的性动作、周围环境变化、表达需求、烦躁不安、难以安抚、活动过少及互动反应过慢。每个条目为0~4分,当得分在7~9分时就要注意潜在的谵妄并且进行复评;当得分≥10分时则可判定为发生谵妄。在使用该量表之前, 需要对患儿的意识水平进行评定,如Richmond躁动‑镇静评分(Richmond Agitation and Sedation Scale, RASS)为−4分或−5分时,需暂停评估。

与PAED量表比较,CAPD量表增加了3项条目,即患儿是否能表达需求,是否活动过少,是否对互动反应过慢,均为针对低活动型谵妄患儿的评定项目,有利于提高该量表对小儿ED诊断的敏感度。

2.2 EA的识别与诊断

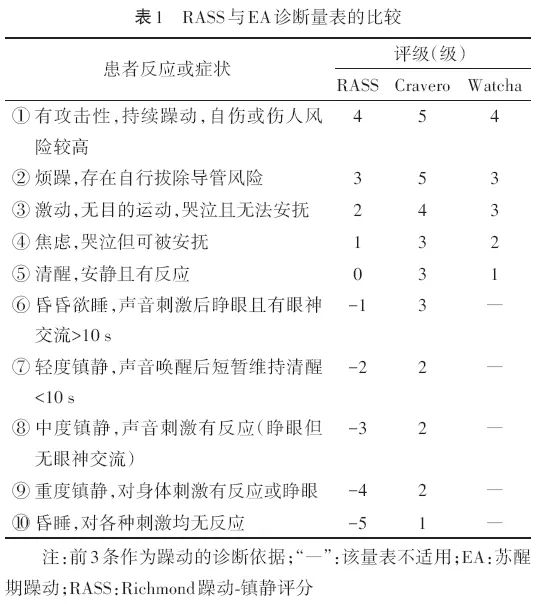

EA常指不同程度的痛苦、烦躁的状态。与ED不同的是,EA并不一定与认知或行为的显著变化相关,而是一种躁动不安、无法安抚的状态,其评估也更侧重于镇静水平的评定。医护人员可以通过观察患儿的表现大致评估EA的程度,也可采用Cravero量表或改良Watcha评级等进行评定。两种量表均是针对患者的意识及觉醒水平进行分级,与RASS类似(表1)。若Cravero量表被评定为4级或5级且持续至少3 min,则患儿EA诊断成立。Watcha评级为3级及以上被诊断为EA,改良Watcha评级增加了0级,为睡眠状态,EA的诊断标准不变。

需要注意的是,无论是ED或EA,在采用相应量表评估前,必须使用可靠的疼痛量表评估患儿的疼痛状态,排除镇痛不足导致的行为异常。能够自我描述疼痛程度的小儿可采用视觉模拟评分法或数字分级评分法进行疼痛评分,无法描述疼痛程度的婴幼儿则采用FLACC(Face, Legs, Activity, Cry, Consolability)评分或Wong‑Baker面部表情疼痛评分等疼痛评定量表。

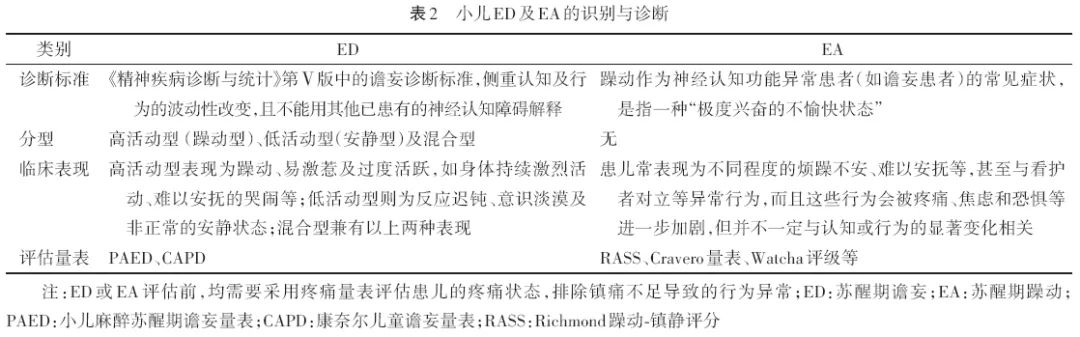

总之,小儿ED及EA无论在定义、诊断标准以及临床表现和常用的评估量表等方面均有不同之处(表2)。因此,在临床工作中需要更加重视ED或EA的准确识别与诊断,为制定更具针对性的预防及治疗措施奠定基础。

3 未来研究方向

与老年患者术后谵妄不同,多数临床医师认为小儿ED或EA是一种自限性现象,持续时间不长,不会对小儿神经认知功能产生远期影响。但实际上,由于小儿神经系统正在发育中,ED或EA导致的儿童术后不良行为改变(如睡眠障碍、多动、饮食失调及分离焦虑等)不仅会影响儿童的生长发育,还可能会对其社会化过程造成长期影响。如何预防ED或EA也是目前的研究热点,从非药物干预(行为管理、父母陪伴等)到改变麻醉方式(药物、麻醉技术和给药方法)等措施均有研究。但由于目前文献中关于ED或EA的诊断及评估量表并未统一,多数未能准确辨别EA或ED,亦无法区分ED的不同亚型。因此,现阶段无法精确描述二者防治措施的异同。未来研究需寻找更具针对性的小儿苏醒期认知行为筛查工具,准确识别与诊断ED或EA,区分ED各亚型,以便更好地理解苏醒期小儿认知行为失调,进一步探索防治策略及其对小儿认知行为的远期影响。

4 总结

苏醒期过度活跃行为是常见的全身麻醉术后并发症,常被描述为EA或ED,可在任何年龄患者中发生,多见于小儿。到目前为止,有关此类现象的临床研究主要集中在危险因素筛查、预防和治疗等方面,但多数研究并未准确区分ED及EA,这可能是由于目前人们对二者的理解并不全面,同时也缺乏更具针对性的筛查工具所致。因此,寻找准确、可靠的评估方法,力争早期正确诊断并制定相关防治策略势在必行。未来需寻找更具针对性的ED或EA筛查工具,更全面地研究全身麻醉恢复期的认知和行为失调,从而优化小儿患者围手术期脑健康的管理策略。